En poblaciones del sur valenciano, pero también en muchas zonas malagueñas, hace ya muchas décadas que este colectivo constituye un grupo enormemente cambiante, permanentemente renovado, pero sólido y creciente. Ya en 1976 el sociólogo Mario Gaviria publicó un libro, “El turismo de invierno y el asentamiento de extranjeros en la provincia de Alicante”, que supuso un revulsivo ante una realidad de la que se desconocían en gran medida tanto su volumen como sus raíces, pues ya afectaba a decenas de miles de residentes. En 1986, el primer estudio demográfico de la entonces reciente comunidad autónoma valenciana, comprobó que en dos poblaciones del área de influencia de Benidorm, La Nucia y L’Alfàs del Pi, los extranjeros (muy mayoritariamente de la Europa noratlántica) suponían ya la mayoría de la población de aquellos municipios, que habían duplicado holgadamente su población en pocos años.

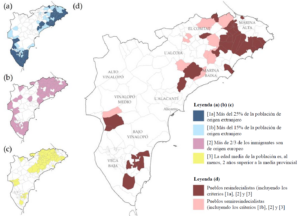

Intentamos caracterizar demográficamente los municipios que cabría considerar residencialistas en el arco mediterráneo comprendido entre las ciudades de Valencia y Almería, a partir de tres requisitos básicos: registrar al menos un 25% de extranjeros en su población total; que más del 66% de sus extranjeros fueran de origen europeo y que la edad media de la población superase en más de dos años a la media del conjunto provincial. Por tanto, se consideran como factores principales el fuerte peso de los extranjeros, el predominio europeo entre ellos y cierto envejecimiento comparativo en una sociedad como la española ya de por sí envejecida. El resultado fue que no existía residencialismo acusado en la mayoría de los municipios valencianos o murcianos, en Almería sólo Mojácar y Bédar cumplían estas condiciones, pero en Alicante se podía considerar residencialistas a 18 municipios que, conjuntamente suponían más de la novena parte de la población provincial.

Por eso, decidimos centrar el estudio sólo en los municipios residencialistas alicantinos, el marco espacial en que el fenómeno alcanza sus mayores cotas posiblemente en toda Europa, mediante un análisis bibliográfico, estadístico y espacial en el que observamos, entre los años 2001-2021, la transformación vivida en los municipios que cumplían las condiciones citadas. Constatamos cómo esos municipios habían crecido de manera más intensa que el conjunto provincial; que, pese a ser sociedades de mayor edad media, la evolución posterior al asentamiento de extranjeros no supuso un envejecimiento más acentuado, dado que también se potenciaba la llegada otros colectivos atraídos por las posibilidades laborales que ofrecía la llegada de aquellos. Pusimos el enfoque además en otra serie de impactos sobre aspectos demográficos, como el tamaño de los hogares; valoramos su influencia sobre la mejora de la variedad y calidad de servicios que también beneficiaban a la población mayor autóctona de los lugares y tratamos de relacionar el residencialismo con la planificación urbana a escala local y, en particular, sobre la evolución de las superficies dotacionales.

En nuestra opinión, a partir de los múltiples datos analizados, la atracción residencialista de jubilados sigue centrada, con ligeras matizaciones, en las mismas razones que señalase Gaviria en 1976; es decir, la existencia de un clima benigno, la ventaja diferencial de unos precios más bajos (aunque la distancia tiende a reducirse, e incluso a invertirse en cuestiones como la vivienda) y el estilo de vida de muchos pequeños pueblos, más informal, más tranquilo que aquel al que estaban acostumbrados. Continúan las mismas desventajas y trabas que entonces, especialmente la lengua, que en general les impide participar plenamente en la vida comunitaria; por ello, el tiempo de ocio de estas comunidades presenta numerosas singularidades respecto al conjunto de la población en cuestiones de salud, en las áreas urbanas donde residen, en contactos personales que en buena medida se realizan en el seno de sus propias comunidades nacionales.

En general, el establecimiento de estas comunidades de jubilados tiende a incrementar los recursos disponibles en los lugares de destino, alimentando la economía de servicios de las zonas, incentivados por la llegada de nuevos residentes. Su llegada ayuda a mejorar la atención hacia el conjunto de vecinos más necesitados de apoyo, entre ellos las personas mayores autóctonas quienes no suelen percibir conflicto en el asentamiento de sus nuevos vecinos.

¿Hasta qué punto su asentamiento ayuda a mejorar las oportunidades de ocio y la mejora del tiempo libre de los mayores autóctonos? En muchos municipios alicantinos —Torrevieja, Moraira, L’Alfàs…— no sólo se ha incrementado la población extranjera y la total, sino también aumentan los jubilados españoles y los trabajadores europeos, estos últimos venidos a menudo por el volumen de sus propias comunidades residenciales y su necesidad de contar con una cierta infraestructura nacional, desde médicos a bares o inmobiliarias; ha incrementado la riqueza local y fomentado el empleo; ha incentivado la terciarización y la variedad de los servicios; ha incrementado los presupuestos municipales y, con ello, unas políticas asistenciales que en modo alguno se dirigen únicamente al extranjero.

No obstante, el residencialismo no es un proceso lineal, creciente y uniforme; el porcentaje de la inmigración residencialista no es estable porque el colectivo se reduce con los fallecimientos de un colectivo de edad avanzada; también por los frecuentes retornos, ligados al fallecimiento de la pareja, los problemas de salud o la pérdida de autonomía personal. La llegada de colectivos sustitutorios posee también un sesgo coyuntural, como demostraron la crisis de 2008 o el Brexit, aunque las informaciones recientes en modo alguno permiten suponer una reducción. Por otra parte, conviene recordar que se trata de un colectivo con un notable subregistro, mayor que el de la población inmigrada más pobre que sí obtiene ventajas evidentes regularizando su situación (asistencia sanitaria, escolarización de hijos, asistencia social…); este subregistro es un reto a afrontar por las administraciones, especialmente en el caso de algunos ayuntamientos que deben ofrecer servicios como recogida de basuras, seguridad, atención social o alumbrado a una población mucho mayor que la censada; además, la ubicación habitual de estos jubilados en espacios ajenos a los centros urbanos tradicionales también incrementan los costes de algunos servicios.

Su asentamiento favorece a los mayores autóctonos porque ayuda a establecer nuevos servicios (la economía de escala lo explica fácilmente) y porque aporta mucho a la riqueza local, tanto de forma directa como indirecta e inducida; pero también supone nuevos retos para la gestión local porque sus necesidades de envejecimiento saludable, activo e integrado, no siempre coinciden con las propias de aquella población que envejece en el mismo entorno donde siempre ha residido.

En los lugares donde habitan estos colectivos de jubilados extranjeros cabe replantearse una serie de cuestiones: el envejecimiento en el propio entorno no tiene el mismo significado, porque en este caso se entiende en relación con su comunidad nacional; por otra parte, tal vez nos enfrentemos a otras formas de riesgo de pobreza o de exclusión social, especialmente en aquellos que acaban socialmente aislados.

Su llegada ha contribuido a potenciar el peso de la población mayor de los municipios, sin que ello suponga —bien al contrario— una pérdida de recursos; también obliga a potenciar políticas públicas que mejoren la vida de las personas mayores, autóctonas o inmigradas. Su llegada fomentó el desarrollo de los lugares, su renovación continuada impulsa la economía, aporta recursos a la sociedad local y con ello mejora las infraestructuras de esos entornos. Con ello, también ayudan a facilitar la vida de esa gente mayor que siempre vivió allí, aunque casi nunca suponga una integración plena en la sociedad de acogida.

Para saber más:

Valero-Escandell JR, Amat-Montesinos X, Cortés-Samper C. “The Impact of Retired Immigrants on Quality of Life for the Local Aging Population: Results from the Southeast Spanish Coast”, International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023; 20(1):366. https://doi.org/10.3390/ijerph20010366